5分でわかるトレンドワード 進む代替材料と資源循環

要約

●資源をめぐる動向●資源リスクが日本や世界に与える影響は大

●政策と取り組み

●代替材料の取り組み例

●材料回収とリサイクル、省資源材料も進展

●大阪・関西万博でも多くの展示

●まとめ

資源をめぐる動向

現代はVUCAの時代と言われますが、世界の資源供給は大きな不確実性に直面しています。特にレアアースやレアメタルなどの鉱物資源は特定国や地域への依存度が高く、近年、国家や政治情勢に関わるリスクが現実のものとなっています。

ウクライナ情勢や米中の経済摩擦に加え、最近では2025年9月、中国によるレアアースの輸出規制強化「レアアースショック」が、日本の製造業にも大きな影響を与えることが予想されています。

※出典:経済産業省 第1回 産業構造審議会 製造産業分科会 鉱業小委員会 「鉱物政策を巡る状況について」

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/seizo_sangyo/mining/001.html

また鉱物資源だけではなく、石油由来のプラスチックなどの材料も、環境負荷や脱炭素の観点から、代替材料、省資源化、リサイクル・回収といった取り組みが急速に進んでいます。

資源リスクが日本や世界に与える影響は大

日本は資源の多くを輸入に依存しており、資源の価格高騰や供給停止は、製造業だけではなくあらゆる産業に大きな影響を与えます。特に電動車、電子機器、電池などの分野では、レアメタルやリチウムなどの安定供給が不可欠です。

※出典:経済産業省 第1回 産業構造審議会 製造産業分科会 鉱業小委員会「鉱物政策を巡る状況について」

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/seizo_sangyo/mining/001.html

政策と取り組み

世界的には資源ナショナリズムの高まりや環境規制の強化が進んでおり、資源の確保は国家の重要戦略のひとつになっています。日本としても、米中をはじめとする諸外国で貿易管理施策が実施されるなか、製造業や国民生活への影響を抑えるために、国を挙げた早急な取り組みが必須となっています。

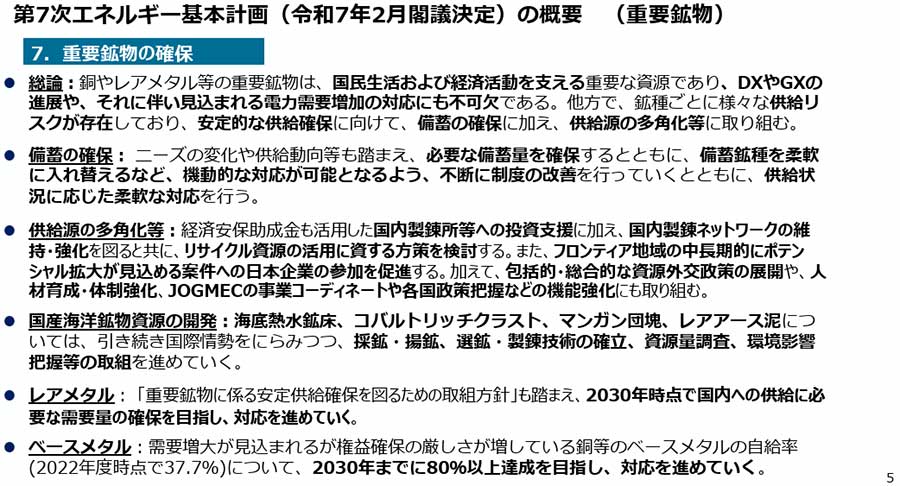

第7次エネルギー基本計画では「鉱物資源は工業製品の原材料として国民生活や経済活動を支える重要な資源であり、DXやGXの進展に伴う電力需要増加への対応に不可欠である。しかし埋蔵地の偏在や供給リスクが存在し、国内非鉄製錬所も厳しい状況にある。日本は海外権益確保や助成を行い、供給途絶に備えた備蓄や供給源の多角化を進めていく。今後は経済安全保障と産業政策の観点から、サプライチェーンリスクの分析を踏まえた総合的な対応を進めていく」としています。

※出典:経済産業省 第2回 産業構造審議会 製造産業分科会 鉱業小委員会 「鉱物政策を巡る状況について」

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/seizo_sangyo/mining/002.html

代替材料の取り組み例

上記のように供給源の多角化を目指して採掘国への投資を行う一方で、その材料を使わない「代替材料」の研究・開発も重要な取り組みとなっています。2010年に起きたレアアースショックでの混乱を教訓として、多くの代替材料が実用化されています。

例えばEV、スマホ、家電などの高性能モーターではネオジムなどのレアメタルが欠かすことができませんが、これを鉄系材料やアモルファス材料といった材料に置き換えて使用量を減らす技術が進展しています。このほかにも電池の触媒や生産に使用するレアアースを別の材料に置き換えるなどしています。

またレアアース以外にも、近年では銅の動向にも注目が集まっています。電線、自動車のワイヤーハーネス、半導体の IC リードフレーム、通信機器のコネクタ等の多様な用途に用いられますが、EV、AI、データセンターなどの進展により、世界的な需要は増加する見込みとなっています。

※出典:第1回 産業構造審議会 製造産業分科会 鉱業小委員会「鉱物政策を巡る状況について」

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/seizo_sangyo/mining/001.html

そのため銅を代替する材料として、アルミをはじめ、銅の使用量を減らした銅合金の開発と採用がさまざまな分野で進んでいます。

また使われなくなった製品や設備からの銅の回収とリサイクルは以前からも行われてきましたが、今後も回収の仕組みやリサイクル技術を高度化させることで、銅の再利用率をさらに高めるなどして銅の循環利用を進めていく計画となっています。

材料回収とリサイクル、省資源材料も進展

2024年5月に公布された再資源化事業等高度化法では、サーキュラーエコノミー(循環経済)の実現を目指す方針が示されています。サーキュラーエコノミーとは、資源を可能な限り長く循環させて再利用し、廃棄物を減らしながら付加価値を生み出し続ける、持続可能な経済システムです。

出典:環境省 令和7年度版 環境・循環型社会・生物多様性白書

https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/r07/html/hj25010202.html#n1_2_2_2

例えばプラスチックの資源循環では、再資源化を前提とした環境配慮設計としたり、使い捨てプラスチック製品を抑制したり、プラスチック廃棄物の回収・再資源化システムをより高度化するなどの施策を掲げています。

そしてもうひとつの柱が、石油由来のプラスチックを代替するバイオプラスチックです。バイオプラスチックはトウモロコシやサトウキビなどの再生可能な原料から生まれ、最終的に二酸化炭素と水に戻る生分解性を備えたプラスチックです。

環境省、経済産業省、農林水産省、文部科学省が合同で「バイオプラスチック導入ロードマップ」を策定し、市場への導入を促進しています。パッケージや部品などに使われる例も年々増加しています。

※出典: 環境省 「プラスチック資源循環法関連」縦型概要資料より

https://www.env.go.jp/recycle/plastic/circulation.html

大阪・関西万博でも多くの展示

2025年に開催された大阪・関西万博の賑わいは記憶に新しいですが、ここでも最新技術としてさまざまな代替材料やリサイクル材料が紹介されていました。

経済産業省が主催となった「サーキュラーエコノミー研究所」で、さまざまな技術や製品が出展されていたほか、企業ブースでも使用済み家電から回収した鉄や銅、ガラスを再利用した資材、発泡スチロールのリサイクル原料を使った建材、CO₂を原料として再資源化した人工石灰石を活用した建材など、多くの代替材料やリサイクル材料が使用されていました。

まとめ

資源リスクの高まりや脱炭素の進展を背景に、代替材料やリサイクル技術は今後もより重要な要素となっています。普及は着実に進んでいるものの、現状ではコスト、品質、生産に関わるエネルギーなど、まだまだ課題は多くあります。環境と経済を両立した持続可能な社会を目指して、今後も国と産業界の連携によるイノベーションが求められます。