5分でわかるトレンドワード 能動的サイバー防御

要約

●本格化する能動的サイバー防御●背景にはサイバー攻撃のリスクの増大

●ポイントは通信情報の共有と無害化措置

●進む体制整備

●プライバシー配慮や国家間での調整が課題

●まとめ

本格化する能動的サイバー防御

サイバー攻撃が年々大規模化・深刻化するなか、2025年5月に国会で「サイバー対処能力強化法」が成立し、能動的サイバー防御の導入に向けて本格的な準備が始まります。能動的サイバー防御は、サイバー攻撃を受けてからの対処を主としていた従来の「受動的防御」と異なり、攻撃が実行される前に、攻撃を未然に防ぐ、または無害化を実行できるようにする取り組みです。

出典:内閣官房 サイバー対処能力強化法及び同整備法 説明資料より

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/cyber_anzen_hosyo_torikumi/index.html

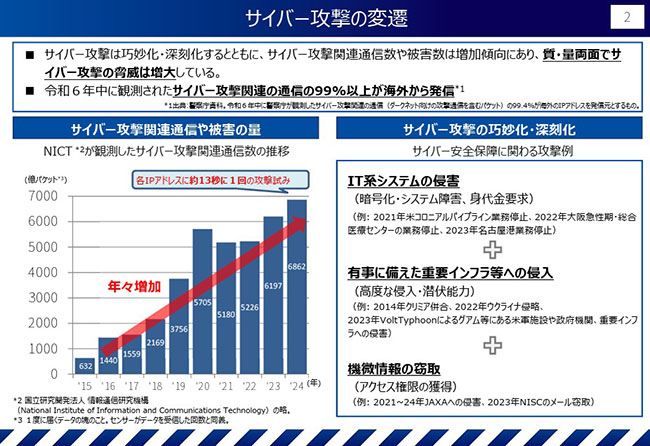

背景にはサイバー攻撃のリスク増大

近年、国際的なハッカー組織、あるいは国家を背景とすると思われる重大なサイバー攻撃が増加し、重要インフラや政府機関、自治体、企業に深刻な被害をもたらしています。このままでは私たちの安全で安心な生活基盤にさらに重大な影響を与える懸念があります。

これまでの「受動的防御」では、ファイアウォール、ウイルス対策ソフト、侵入検知システムなどを用いて、攻撃を受けた後に対応する形が主流でした。しかし、攻撃の高度化が進む中で、被害が発生してからでは手遅れになるケースも増えています。

そこで日本のサイバー安全保障能力の強化をはかるために、攻撃の兆候を早期に察知し、被害が発生する前に対処する「能動的」なアプローチが求められるようになってきています。能動的サイバー防御は、膨大な攻撃に対してひたすら守備に徹する「守りのセキュリティ」から、積極的な防御策を講じる「攻めのセキュリティ」への転換と言えるものです。

出典:内閣官房 サイバー対処能力強化法及び同整備法 説明資料より

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/cyber_anzen_hosyo_torikumi/index.html

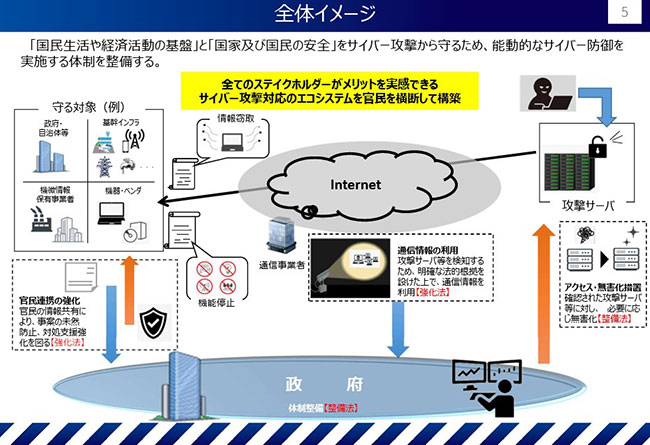

ポイントは通信情報の共有と無害化措置

能動的サイバー防御の対象は主に重要インフラや基幹事業者です。15分野の計249事業者が指定されています。

・電力・ガス・水道などのエネルギー事業

・鉄道・空港・港湾などの交通・物流

・電気通信・放送・金融

こうした社会インフラ企業を中心に民と官が情報を共有し、防御をより強化していくことが狙いです。

ポイントは3つあります。

1つ目のポイントは官民連携の強化です。これまでは政府、行政機関、民間企業や民間組織がサイバー犯罪対策に別個に取り組んでいましたが、今後は官と民が緊密に協力することでサイバー攻撃情報を共有して、拡大を防ぐなど迅速に対策を取れるようになります。

2つ目のポイントは、攻撃が発生または攻撃の予兆を検知した際、事業者の通信情報を政府が取得、分析を行えるようになることです。上記の基幹インフラ事業者は、サイバー攻撃を受けた際に政府への報告が義務付けられています。

そして3つ目のポイントは攻撃サーバなどに対して、無害化などの措置を行えるようになる点です。措置を実行するのは警察と自衛隊で、一般的な攻撃は警察が対応し、国家などが背景にある場合は自衛隊や防衛省が対応します。無害化措置は具体的には、サイバー攻撃に使われるサーバなどに存在する攻撃プログラムの停止や除去、サーバへのアクセス制御などが想定されています。

出典:内閣官房 能動的サイバー防御リーフレットより

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/cyber_anzen_hosyo_torikumi/leaflet.html

進む法体制整備

日本政府は「欧米主要国と同等以上」の能力を目指し、2022年の「国家安全保障戦略」に基づいて、サイバー対処能力の向上に向けた取り組みを進めてきました。2025年5月16日、「重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律(通称:サイバー対処能力強化法)」が成立しました。

これにともなって、「国家サイバー統括室」「サイバーセキュリティ戦略本部」の設置が決まり、能動的サイバー防御の本格導入や運用に向けて進んでいくことになります。今後は警察や自衛隊の措置、通信情報の取得などの調整を進めて、2027年には本格運用する方針となっています。

プライバシー配慮や国家間での調整が課題

能動的サイバー防御はインターネット情報を常時監視し、サイバー攻撃の兆候を把握した場合は、警察や自衛隊が攻撃元のサーバを無害化する措置を取ります。そのため以下のような懸念や課題も指摘されています。

・プライバシーとのバランス

国が通信情報を収集するとなると、通信の秘密やプライバシーと抵触するおそれがあります。そのため法律では通信の「内容」は取得せず、メタデータのみに限定するといった配慮がなされています。また対象は海外との通信情報に限られ、国内間の通信は対象とならない、と規定しています。

・海外サーバへの無害化措置

サイバー攻撃関連の通信の99%以上が海外から発信されていることから、無害化措置は主に海外サーバが対象になります。また国家を背景としていると考えられるサイバー攻撃も増加していることから、国際法や外交上の懸念もあげられます。政府は「重大なサイバー攻撃を未然に防止するため国外に所在するサーバなどに必要なサイバー行動を取ることは、国際法上一定の状況では許容されると認識している」と見解を発表しており、今後は欧米諸国との連携や国際的なルール形成が求められています。

まとめ

能動的サイバー防御は、サイバー空間の脅威が現実世界に深刻な影響を及ぼす時代において、国家と社会を守るための新たな防衛手段と位置づけられています。今後は、法制度の整備とともに、官民の協力体制、国際間でのルールづくり、国民の理解などが鍵となっていきます。